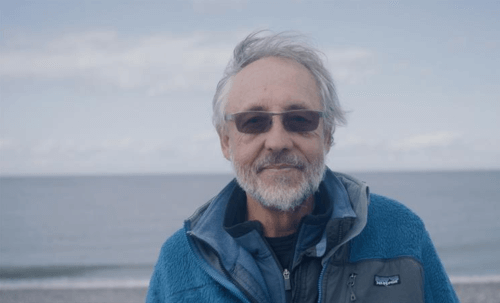

Richard Sears

Conseil d'Administration

Richard Sears, Franco-Américain, a fondé le Centre d’Étude des Cétacés des Îles Mingan (MICS) en 1979 pour étudier les mammifères marins du golfe du Saint-Laurent, en particulier les baleines à fanons. À dix-huit ans, il a participé à une expédition de formation en océanographie de la SEA à bord de la goélette Westward, de Porto Rico à Boston, en passant par les Bahamas, les Bermudes et la côte est. C’est lors de ce voyage qu’il a approché les baleines pour la première fois et a participé à plusieurs projets océanographiques, notamment sur l’écologie des poissons des récifs coralliens.

En 1976, après avoir terminé ses études universitaires en biologie dans le Maine, il a travaillé pour la Woods Hole Oceanographic Institution à la station de recherche de Matamek, juste à l’est de Sept-Îles, dans le golfe du Saint-Laurent, où il a étudié l’écologie et le comportement du saumon atlantique. Durant l’été de cette année-là, il a pu observer des mammifères marins dans la baie Moisie et a vu ses premiers rorquals bleus.

De 1976 à 1979, il a participé aux relevés de mammifères marins du Collège de l’Atlantique basés sur le mont Desert Rock, au large des côtes du Maine, et a travaillé à bord de navires d’observation de baleines au Massachusetts, contribuant ainsi aux données du catalogue des baleines à bosse de l’Atlantique Nord-Ouest. Il a collaboré et appris auprès des pionniers de la recherche sur les baleines : David Sergeant, Steven Katona, William Schevill, William Watkins et Roger Payne – autant de sources précieuses de connaissances et d’inspiration. C’est auprès d’eux qu’il a appris que pour connaître les baleines, rien de mieux que de passer beaucoup de temps en mer.

C’est avec cette motivation que Richard est retourné à Matamek et Mingan en 1979 pour étudier les mammifères marins, et cette aventure de recherche a commencé. Les travaux initiés en 1979 sont devenus le premier projet de recherche bleue à long terme de la planète et le plus long effort continu de collecte de données sur les cétacés du Saint-Laurent. En 1982, basé à Loreto, au Mexique, il a lancé la première étude à long terme sur les baleines bleues en mer de Cortez. De 1996 à 2002, il s’est rendu en Islande et, en partenariat avec Gisli Vikingson, a recueilli les premières photographies d’identification et biopsies de baleines bleues au large de l’ouest de l’Islande. En 1998, lors de son premier voyage aux Açores, et presque chaque année depuis, il a collecté des données sur les baleines bleues passant près de l’archipel au printemps, contribuant ainsi à un catalogue de plus de 800 baleines bleues de l’Atlantique Nord-Est.

En 1997, il a participé à la première étude des cétacés au large de la Géorgie du Sud après l’arrêt de la chasse à la baleine dans cette région en 1965. Il a également travaillé au large du Panama, du Costa Rica, de la Nouvelle-Calédonie, du Groenland et de l’île de Baffin, en Méditerranée et aux îles Marquises.

Des décennies plus tard, sa passion demeure intacte et Richard continue de s’impliquer dans la recherche sur les rorquals bleus dans l’Atlantique Nord, où il s’intéresse principalement à la répartition, aux déplacements et à l’utilisation de leur habitat. Dans le Saint-Laurent, il s’intéresse principalement aux interactions sociales et à l’utilisation de l’habitat des rorquals bleus et communs. Il espère que la station MICS continuera d’accueillir des stagiaires et des étudiants diplômés et de repousser les limites de la recherche sur les cétacés.

L’une de ses plus grandes satisfactions est que le MICS ait pu fêter son 45e anniversaire et poursuivre ses travaux. Sa plus grande frustration est la surface de l’eau et la visibilité sous-marine ! Richard a rejoint le conseil d’administration de l’AACF en 2025.